麗らかや潮騒を聴く空貝

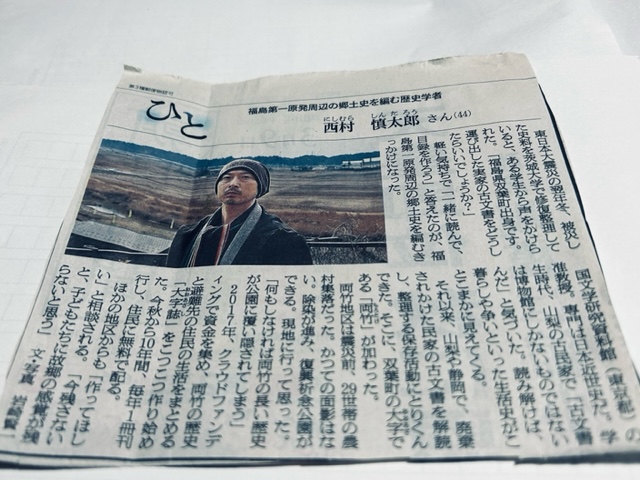

2019年(平成31年)3月9日の朝日新聞の”ひと”という欄が気になって切り抜きをした。

福島第一原発周辺の郷土史を編む歴史学者西村慎太郎氏の話題である。

彼は国文学研究資料館(東京都)の准教授で専門が日本近代史である。

著書に『大字誌浪江町権現堂1~2』『大字誌両竹1~5』などがある。

きっかけは東日本大震災の翌年冬。

被災した資料を茨城大学で修復整理していると、福島双葉町出身の学生から「実家から運び出した古文書をどうすれば良いでしょうか?」

と声をかけられた。

軽い気持ちで「一緒に読んで目録を作ろう」

と答えたのが、福島第一原発周辺の郷土史を編むきっかけになった。

学生時代、山梨や静岡にある廃棄されかけた民家の古文書を解読してきた。

読み解けば、暮らしや争いといった生活史がことこまかに見えてくる。

それ以来、山梨や静岡で、廃棄された民家の古文書を整理する保存運動に取り組んできた。そこに、双葉町の大字である「両竹」が加わった。

(朝日新聞より引用 改行著者)

皆さんは双葉町の大字”両竹”をご存知だろうか?

福島県双葉町と浪江町にまたがる第一原子力発電所に近い小さな村である。

両竹地区は震災前は、29世帯の農業村落だった。

(同)

村民は全員避難した。

震災後は除染が進み,その後は広々とした爽やかな復興記念公園となった。

西村氏は現地に行って思った。

「何もしなければ両竹の長い歴史が公園に覆い隠されてしまう(朝日新聞より引用)」

2017年よりクラウドファウンディングで資金を集め、2019年秋より両竹の歴史と避難先の住民の生活をまとめる「大字誌」を作っている。

10年間毎年一冊刊行し、住民に無料で配る予定である。

「今残さないと子供たちに故郷の感覚が残らないと思う(同)」

そう語る西村氏。

「古文書は博物館にしかないものではないんだ(同)」

そんな熱意をもった歴史学者がいることに感動した。

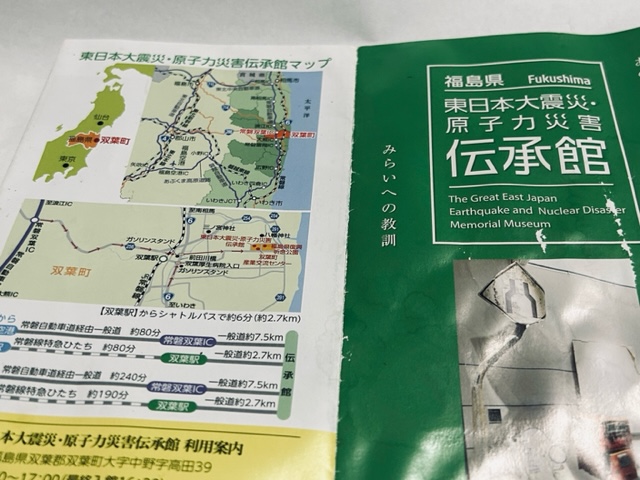

現在3.11伝承ロードマップという地図を見ると東日本大震災原子力災害伝承館が建設されていて、爽やかな復興記念公園には広々とした駐車場、すでに津波の傷跡は跡形も無くなっている。

細かい資料などは伝承館に展示されていて原子力災害当時の記録や語り部が震災当時経験した出来事を月に何回か語る講座がある。

歴史とはなんであろう。

それは村や町が名前を持ち場所として存在することから始まる。

たとえ風景が変わったとしても”場所”とそこから無限に広がる”空間”継続性としての”時間””歴史””言葉”といった集合記憶を持ち続ける。

除染され公園となり、新たな建造物になったとしても土地が持つ文化は守りたい。

復興とは整然とした街並にしてゆく事が全てではない。

そこに民話や寓話を取り入れ物理的ではない”場所”の持つ意味を改めて問い直す必要があるのではないか。

新しく作られた伝承館では「過去の失敗を繰り返さない」と何度もアナウンスが流れる。

“教訓が命を救う” と3.11伝承ロードマップには書かれている。(これは岩手、宮城、福島に造られた伝承館と震災遺構を地図に記したもの)

ただそれだけでは足りない気がする。

なぜだろう。

美しい公園の下には代々語り継がれた物語があるのではないだろうか。

れでは大切な文化や昔ながらの民家も想い出も全てが潰されてしまう。

西村氏が教えてくれたことだ。

土地の下に眠る古き良き時代の懐かしい人々がふと語りかけてくる。

ナイフの様な春三日月が微かに人々を照らしている。

今宵福島第一原子力発電所がシルエットとなる時。

テトラポットをすり抜ける風の冷たさ。

そろりと浜辺で津波の話をする人がいる。

すり足で近づくのはすでに存在しない村の者である。

浜辺に影がすっと伸びてゆく。

大切なものや耕すべき土地、家族を失ってゆく哀しみ。まるで能舞台を観るように、語られる被災。

時折救いをもとめる幼子の小さな手が身体に触れる。

そんな気がするのだ。