最近、水害や台風、地震など災害の頻度が増すにつれ、NHKテレビやラジオなどでしばしばアナウンサーから耳にする、気になる表現、ことばの繰り返しがあります。そして。これらの言葉は年々増す気候の悪化にも原因があり、私たち市民の茶の間、日常生活の中にも飛び込むようにして流れてくるのです。怒濤となって-といっても言い過ぎではないでしょう。

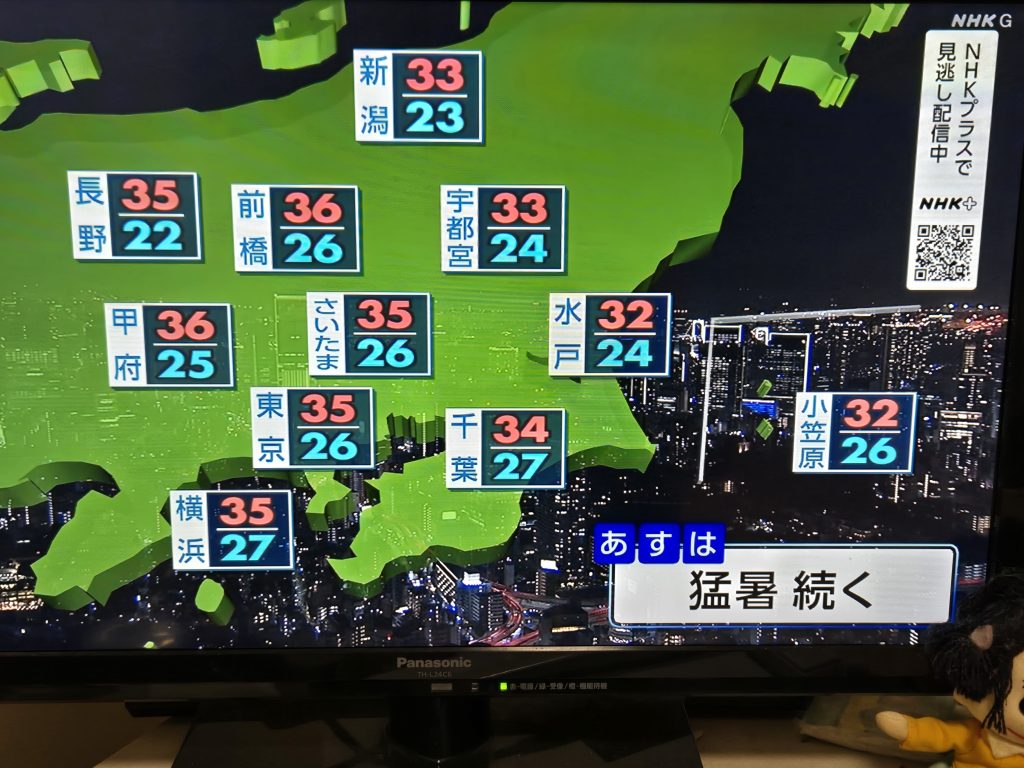

実際、これら日常表現での多用を例にあげますと。具体的には▼これまでに経験したことのないような大雨になっています▼命の危険が迫っています。ただちに、今すぐ身の安全を確保してください。引き続き、鹿児島を中心に大雨に対する警戒が必要です▼数十年に一度しかない災害が差し迫っています▼これは平年の8月1カ月分の雨です。命を守る 行動をとってください。鹿児島だけではなく、宮崎県でもです▼重大な災害が既に発生していても不思議でありません▽名古屋、大阪では向こう1週間、猛暑日が続きそうで各地に熱中症警戒アラートが出ています……などといった類の注意を促すニュース報道です。

災害から身の安全を守らなければ、といった報道の使命感にも似た、この数々の場面。時に絶叫調にも聴こえてくる担当アナの声は、なんだかこの世を瞬時に押しつぶし、真っ暗闇にしてしまいかねない、そんな恐怖感と同時進行で耳に迫ってきさえします。もちろん、そのつど深刻な事態を私たちに伝え、避難の大切さも伝えてくれてはいるのですが。私の耳には、どこか深刻さを助長しかねない〝危うい叫び〟にも感じられるのです。この報道自体に何ら異論はありません。むしろ安全な社会の確保を喚起してくれており、ありがたいことではあります。でも、時には半ば絶叫にも似たこうしたアナウンスのトーンには「危機感」の助長すら感じるのも事実です。なんだか、このままだと迫りくる自然災害に社会が押しつぶされ、壊れていってしまう。そんな過度な不安感を感じるのは私だけでしょうか。半ば絶叫調のアナウンスそのものに壊れた社会の不安定感を感じ、傷ついた【極端社会】の現実を見る思いがするのです。

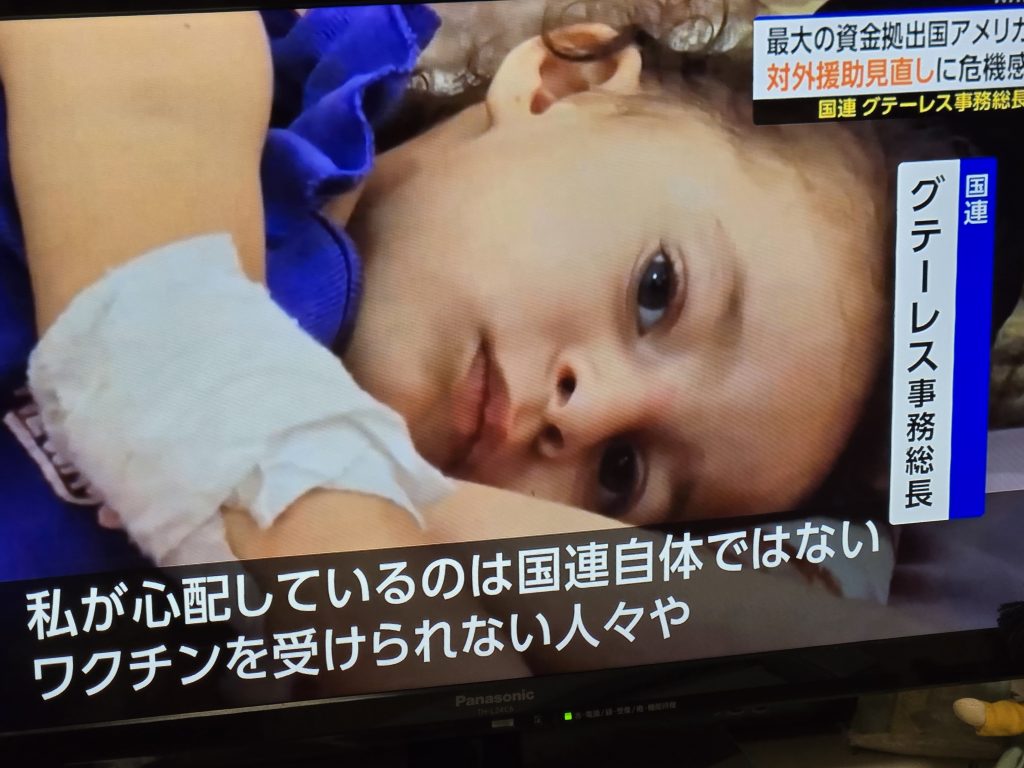

そして。これらの【極端社会】は自然災害ばかりとは限りません。一方的な押し付けにも等しいトランプ関税(2次間税含む)しかり、パレスチナ自治区ガザで続く飢餓社会、日本に目を向ければインバウンド(訪日客)急増に伴う社会の不安感助長、思うほどには下がらない備蓄米の店頭価格等など。野菜など物価高の中、異常が積み重なった、いびつな社会が知らず知らずの間に深く静かに浸透し、進行している、これまた事実なのではないでしょうか。石破首相が退陣すればそれですむ―といった、そんな簡単なものでもないかと思うのです。何ごとも絶叫調で叫べばよいものでもありますまい。

手元に日本を代表する万葉学者、【令和】の名付け親でもある中西進さんが書かれた1冊の本【美しい日本語の風景(淡交社)】があります。そこには次のように書かれています。

――それではどうすればよいのか。変化を認めながら、下品な流行語は使わず、大昔のものに固執せず、一歩遅れたところでことばを使うと、これはみごとなばかりに美しいことばの使い手となる。……

新古だけが美を決定するのでもないことも、知っていてほしい。/たとえば有名な外国人のタレントが憮然とした面持ちで文章を書いていた。「みんなが美しいことば、美しいことばというけれど、何のことはない、それは古いことばにすぎない」と。/日本語が学習言語である外国人には、こうした誤解が起こりがちだろう。しかし言葉の美醜は、もっと感覚的なものだ。深くなじむことで、ことばは正体を明らかにする。

災害時のラジオやテレビ報道に危機感を感じるのは私だけでしょうか。時には【急がば回れ瀬田の唐橋(たとえ遠回りでも渡し船よりも瀬田の唐橋を渡る陸路の方が安全で確実だ、の意)】でいきたいものです。災害時の対応を頭に、近ごろ、そんなことを思うわたくしです。

(2025/9/5)