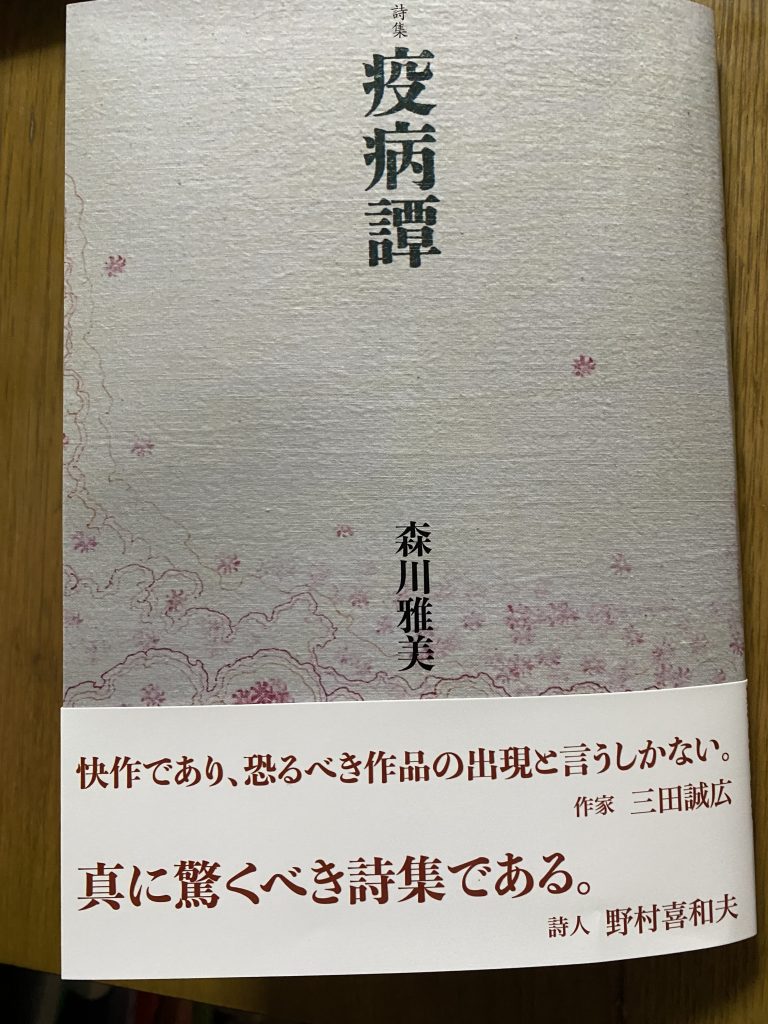

詩集『疫病譚』

森川雅美著

2023年6月30日発行

はるかぜ書房

2,000円+税

当会会員の森川雅美氏はすでに名のある詩人だ。三詩型交流企画「詩歌梁山泊」の代表で、活動の一環として「詩客SHIKAKU」を立ち上げており、「日歴史時代作家協会」理事でもある。詩集も5冊出版しており、『日録』(はるかぜ書房、2020年9月)は、東日本大震災・東電福島第一原発事故に直面しての問題意識が書かせたものであろう。

これに対して今回の詩集『疫病譚』は、なお収束せぬ新型コロナのパンデミックに触発されたものである。しかしコロナウイルスを単純に悪者扱いにしているのではない。縄文人を襲ったウイルスと思われる伝染病、藤原不比等の四人の子を殺した天然痘、幕末から明治初めのコレラとペスト、一世紀前のスペイン風邪などの疫病史が並ぶ縦軸に、これを取り巻く不可思議の螺旋空間が球体構造となり、言葉が動き葬送行進曲のような音を発する。

豊穣な言葉の群れは21連の詩となり、1冊の詩集を作った。ここには節も章も、題も小見出しもない。全体が『疫病譚』なのだ。

《静かに雨が降りつもっている/静かに人の声が降りつもっている》で始まる第1連は、序詩のように全体を暗示し、この2行はさらに2度繰り返され、第1連の意義を深める。第2連はより具体的に4つの疫病の時代を順不同に述べる。第3連は散文詩で疫病騒ぎの一端を詠じており、日本歴史時代作家協会会報第3号(2020年8月)が初出。第4連では《人は必ず死でいくのだから》が、第6、12、18、24、30、36、42行と7度繰り返され、縄文人の死を告げる。第5連は奈良時代から平安時代を背景にしたような、怨念と読経の響く世界。《火はつねに内臓を炙る》で始まる第6連は、《人は死にいくものとしての》と《人は死にいくものであるから》を繰り返し挿入しながら、眼球・血管・首筋・声帯・指先・神経などに言及。第7連では痛み、足の音・祈りの声・遺伝などが語られる。

第8連は《私はコロナである》と一転し、時間の問題、魂の問題が詠じられる。第9連では縄文人・天平僧侶・維新の背の内臓・脳細胞の呻き。第10連は中有(ちゅうう、死有から次の生有までの間)を絡めた話。第11連は新型コロナ患者の状態、第12連は患者の諸相を述べながら《コロナ万歳コロナ万歳》を8回挿入している。並みのコロナ観でないことが分かろうというものだ。ちなみに本書21作はすべてSNSに発表されたが、紙媒体に再掲した初出は、第1連・第2連・第4連は私が主宰していた『SF詩群』2020年度版(2020年12月)であり、第11連・第12連は同誌の2021年度版(2022年1月)であった。

少し横道に逸れたが、第13連は遣唐使船や、太古へ繋がる船影に生物学が絡まるものの、告げんとする主体は歴史に書かれぬ小さな声であり存在である。これが第14連~第15連と続き、第16連57行の《足音のない行軍》となり、優れた言葉が全詩を満たす。

第17連は意識の流れ。第18連には《私たちも怨霊となり漂わん》が4回出てくる。第19連は散文詩、全部にいい加減な説明を付けたのでは誤解のもとになるから第20連は飛ばし、第21連の《語られない景色にまで薄れいく/遠くに現れるただなかへ》で終わる。

さて作者は、歴史に書かれない膨大な時間、大文字の歴史が消した小さな歴史の声を、想像力で聞き取り言葉にされた。もしかしたらウイルスの意識も透視し、想念によって言葉にしたのかもしれない。その言葉がすごいのだ。詩の歴史に残る、稀有の名作といえよう。